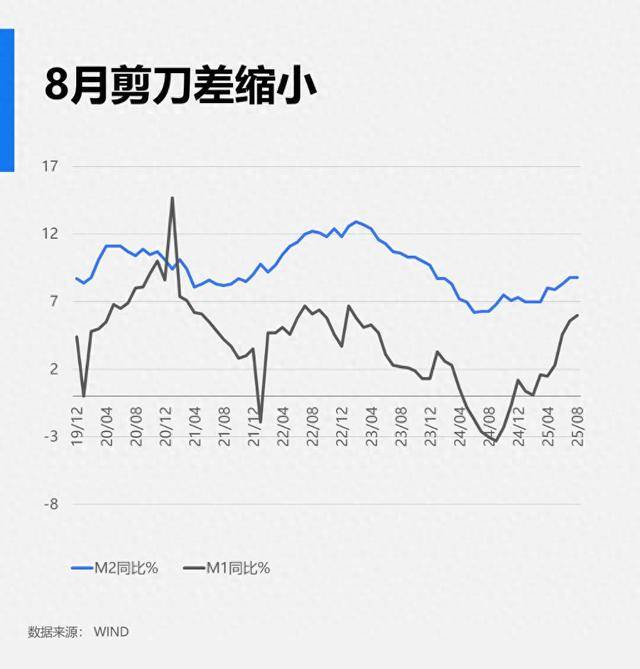

8月的金融数据一出来,大家的目光就被“剪刀差”吸引了。别被名字吓到,其实它跟我们的生活关系不小。

简单来说,这个差值反映的是“钱在不在流动”,而最新数据显示,这个差值已经缩小到近四年来的最低值,说明资金在动,经济在热起来。

央行数据显示,截至2025年8月末,广义货币M2的同比增速为8.8%,狭义货币M1同比增长6%。M1-M2的差值,也就是我们常说的“剪刀差”,收窄到负2.8%,这是自2021年6月以来的最低水平。

过去一段时间,钱更多是存在银行里“躺平”,现在开始流动起来,这说明市场信心在回升,消费和投资正在慢慢恢复。

资金更活跃了,经济更有劲了

M1代表的是企业和个人的活期存款,这部分的钱动得快,流进市场的效率高。M2则包括了定期存款等,流动性相对差。当M1增速上来,就意味着更多的钱从“定期”转向“活期”,资金开始转入消费和投资。

8月M1的同比增速是6%,比上月加快了0.4个百分点,带动剪刀差继续收窄。这种变化说明,市场上钱的“活性”在增强,对消费、投资等经济活动更有推动力。

与此同时,社会融资总量和贷款规模也在稳定增长。8月末,社会融资规模存量为433.66万亿元,同比增速也是8.8%;1到8月的社融增量达到26.56万亿元,同比多增4.66万亿元。这些钱没有沉在账上,而是真正流向了企业、基建、消费等实体经济领域。

财政政策也在发力。前8个月,政府债券净融资达到10.27万亿元,同比多增4.63万亿元;其中超长期特别国债的发行规模接近一万亿元,发行进度已经完成八成。

信贷结构更优了,金融更精准了

除了总量在增长,金融结构也在不断优化。比如,8月普惠小微贷款余额是35.20万亿元,同比增长11.8%;制造业中长期贷款余额为14.87万亿元,同比增长8.6%。这两个指标的增速都高于整体贷款增速,说明金融资源正在向关键领域倾斜。

从贷款情况来看,前8个月人民币贷款新增13.46万亿元,贷款余额同比增长6.8%。虽然部分贷款被特殊债券的置换效应暂时“稀释”,但整体信贷支持力度依然强劲。

在东部地区,一些银行反映制造业贷款有明显回暖。今年1到8月,某银行新增制造业贷款占新增对公贷款的比重达到53%,比去年全年高出整整33个百分点,特别是高技术和装备制造业贷款需求旺盛。

个人消费和服务业经营贷款的需求也在慢慢释放。业内专家认为,财政贴息政策落地之后,这些领域的信贷需求还会进一步增长。不过,真正的持续增长,还是要看就业和收入的改善。

从宏观角度看,当前M2和社会融资规模的增速保持在8到9%的合理区间,金融政策的取向仍是“适度宽松”,为经济回暖提供了良好的货币金融环境。

2024年末,社融与GDP的比值达到303%,M2与GDP的比值为232%,贷款与GDP的比值为190%,这些数据都比2017年末高出不少,说明当前金融总量已经较为充裕。

更重要的是,宏观政策的重心已经明显转向“保民生、促消费”。专家指出,现在正是推动深层次改革的窗口期,比如优化财政支出、改善税收制度、加强社会保障、健全地方债务管理机制等,这些都能为短期消费提供支持,也为长期增长打好基础。

综上来看,剪刀差收窄不仅是一个金融现象,更是经济回暖的重要信号。资金动起来了,企业活跃了,消费也有望慢慢回暖,整个经济的内生动力正在恢复。